Schwarzwaldmelodie

Jeden Mittwoch trifft sich im Schollacher Bierhäusle der Männerchor und singt von Sehnsucht, Natur und Heimat – seit 1951. Einige Stimmen sind mit der Zeit brüchig geworden, andere schon für immer verstummt. Die Musik bleibt.

Jessica Sabasch

Von der Theke bis zum Klavier sind es fünf Schritte. Über dem Tresen sitzt ein ausgestopfter Auerhahn, ein Wildschweinkopf wacht über dem Klavier. Dazwischen sitzen 22 Männer mit Notenblättern in der Hand. Lichte Hinterköpfe, karierte Hemden. Strickwesten. Brillen. Sie sind Urgroßväter, Großväter, Väter. Witwer. Geschieden. Verheiratet. Zwei ewige Junggesellen. Der älteste Sänger ist 87, der jüngste 45 Jahre alt. Sitzt man hinter ihnen, scheint es, als könne man ihnen ihr Alter an der Größe der Ohren ablesen.

Der Männergesangsverein Harmonie trifft sich jeden Mittwoch zur Chorprobe im Bierhäusle des Örtchens Schollach im Hochschwarzwald. Seit 1951. Das Gründungsjahr der Harmonie ist das Geburtsjahr ihres heutigen Dirigenten. Alfred Schnekenburger – markantes Kinn, weißer Schnauzer, Nase! – steht unter dem Keilerkopf und ist nicht zufrieden: „Des war it suhber, des machä mer no mohl. Hän’er die Stell im erschde Bass? No mohl die Tenör vo vornä.“ Er hebt die Arme. Seine Bewegungen sind zackig und doch fließend. „Trotz eiherm Alter kriegä mer des na. Erschd Bass, bevor ihr mir ischlohfä.“ Die Männer stimmen „Der Vogel, der sein Liedchen singt“ an. Ein Stück des Schwarzwälder Komponisten Hans Friedrich Micheelsen, das stellenweise klingt wie eine Tonleiter.

Erst übt jede Stimme einzeln, dann singen alle gemeinsam: „Weil. Weil. Weil. Weil. Weil er es für richtig hält und weil es ihm gut gefällt, singt er uns sein kleines Lied.“ Die Stimmen klingen kräftig. Die Sänger üben, bis der schwierige Übergang sitzt. Der Dirigent ist streng. Aber auch einer, der Spaß vertragen kann. Es ist nicht immer einfach mit seinen Herrschaften. Er muss auf sie eingehen. Die Gesichter bei Laune halten, nennt er das.

Die Männer singen mit weit geöffneten Mündern. Konzentrierte Gesichter. Vereinzelt Husten. Naseschnäuzen. „Süße Lieder tiiief in unsrer Brust.“ Mit jedem Atemzug sitzen sie ein Stück aufrechter da. Der Schwarzwälder trägt sein Herz nicht auf der Zunge, außer beim Singen – da weicht die Zurückhaltung großen Gefühlen. Die Stimmen der Männer erfüllen die ganze Wirtsstube. Der Vogel, von dem sie singen, flattert jetzt über ihre Köpfe hinweg.

Guscht, der Wirt, singt auch mit

Auch Guscht, der Wirt vom Bierhäusle, ein überzeugter Junggeselle, singt mit. „Zweiter Bass seit 1955.“ Auf dem Tresen stehen gefüllte Gläser bereit, die der 80-Jährige für seine Sangeskameraden eingeschenkt hat. Guscht kommt aus einer Jägerfamilie. Deshalb gehören zur Vereinsprobe auch die erlegten Rehe, Gemsen und Iltisse an den Wänden. „O Schwarzwald deine Berge, dein Wald und deine Luft, freie sonn’ge Höhen umwogt von harz’gem Duft.“ Obwohl die Uhr an der Wand fünf Minuten vorgeht, scheint im Bierhäusle die Zeit stehen geblieben zu sein.

Das alte Haus mit den verwitterten Holzschindeln wurde 1572 erbaut. Die Kneipe ist der einzige öffentliche Ort in dem Ort, der 220 Einwohner, eine Kirche, einen Friedhof und ein kleines Schlachthaus hat. Die Schollacher Höfe liegen weit verstreut. Durch das Tal führt eine schwach befahrene Straße, an deren Rand manchmal Kühe grasen.

Der 87-jährige Raimund Kleiser – weißes Haar, blaue blitzende Augen – wohnt in der Nähe vom Bierhäusle und fährt jeden Mittwoch mit dem Rad zur Probe. „Wen i nimi nufkähm, dät i verödä“, sagt der gebürtige Schollacher. Nicht mehr aufs Rad zu kommen, nicht mehr den Buckel zum Bierhäusle raufzufahren, das kann er sich nicht vorstellen. Die Proben sind für das älteste Chormitglied nach dem Tod seiner Frau vor 14 Jahren elementar geworden: „Drum bin i no do.“ Er singt länger, als er verheiratet war: erster Tenor seit 65 Jahren.

Raimund Kleiser ist jeden Tag unterwegs. Mit dem Auto, mit dem Rad. Bei schönem Wetter wandert er. Zum Kaffeetrinken fährt er oft nach Neustadt. Er weiß, dass es an ihm liegt rauszugehen, solange er noch kann.

Kurz nach neun: die Probe ist vorbei. Das Klavier wird mit vereinten Kräften zurück an die Wand gerückt. Die Tische werden zusammengeschoben. „Mir trinkä gern ä Bier mitnand“, sagt der Schriftführer. Der Mittwochabend ist für die Männer ein fester Termin in der Woche. Struktur und Anker. Das Zusammensitzen nach der Probe hat für sie den gleichen Stellenwert wie das Singen selbst. Still zu sitzen sei nicht sein Ding, sagt der Dirigent. Er legt eine halbvolle Bierflasche auf den Tisch, stellt sein Glas darunter, als zapfe er sich am Tisch ein Bier. Obwohl er jünger ist als die meisten seiner Sänger, hat er etwas Väterliches. Er klopft ihnen auf die Schulter, macht Späße.

Mit vier Jahren saß Alfred Schnekenburger zum ersten Mal am Klavier. Mit fünf bekam er Klavierunterricht. „Spiel du die Kirchenorgel“, sagte der Pfarrer, als er zwölf war. Mit 19 fing er an zu singen. Mit Mitte zwanzig leitete er seinen ersten Chor. Schnekenburger besuchte die internationale Musikschule Hohenlohe, später machte er die Chorleiterausbildung.

Zum Beruf hat er die Musik trotzdem nicht gemacht. Er wurde Techniker. Heute arbeitet der 63-Jährige an der Hochschule Furtwangen, Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen. Die Musik zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Immer war da jemand – aus der Kirche oder aus dem Gemeinderat -, der ihn zum Musikmachen ermutigte, anheuerte. Alfred Schnekenburger hat schon Chöre mit 48 Sängern aller Altersstufen geleitet, bevor er zur Harmonie kam.

Die schöne Bäckerin von Neustadt

Jeden Mittwoch fährt der Dirigent 30 Kilometer aus Mönchweiler nach Schollach. Es war für ihn eine Herausforderung, als er den Chor vor zwölf Jahren übernahm. Der Harmonie war kurz vor dem 50-Jahr-Jubiläum der damalige Dirigent weggestorben. Es habe eine Weile gebraucht, bis die Sänger mit ihm warm geworden seien, sagt Schnekenburger. Irgendwann hätten sie erkannt, dass sie besser wurden. Dass sie es ihrem Dirigenten zu verdanken hatten. Heute streiten sich die Männer darum, ihm nach der Probe das Bier zu zahlen. Es ist ihre Art, ihm ohne viele Worte zu zeigen, dass sie ihn schätzen.

Die Tür geht auf. Ein junger Mann betritt die Wirtsstube, wird begrüßt. „N’obä mitnand.“ Franz Müller, 45, ist das jüngste Chormitglied. Er konnte an diesem Abend nicht mitsingen, weil er mit der örtlichen Theatergruppe probte. Jetzt kommt er, um seinen 82-jährigen Vater abzuholen. Alois Müller singt seit 60 Jahren bei der Harmonie. Erster Tenor, genau wie sein Sohn. Vor ein paar Tagen hat der Senior sich selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Kaum wieder auf den Beinen, wollte er unbedingt zur Probe ins Bierhäusle. Alois sitzt mit seinen Kameraden am Tisch, trinkt eine Apfelschorle. Sein Sohn setzt sich noch für ein Getränk dazu. Zu den Proben kommt der Familienvater gern, ‚es ist eine gesellige Sache‘. Er nimmt eine Packung Salzstangen aus einem der Körbchen auf dem Tisch.

Neben Alois Müller sitzt Raimund Kleiser und erzählt einen Schwank von der schönen Bäckerin in Neustadt, die ihm heute nur eine statt drei Brezeln einpackte. Guscht trägt leere Gläser zum Tresen. „Singa mr noch was Gediegenes?“, fragt Alfred Schnekenburger. Die Männer heben an: „Wenn doch das Meer aus Wein nur wär – und das Gebirge wär aus Schinken. Wenn du dann kommst zu mir zurück – wie wollten glücklich wir sein.“ Da liegt viel Sehnsucht und Melancholie drin. Moderne Lieder möchten sie lieber nicht singen. „Me sin doch alti Kerli, des passt it zu ihs“, sagt Raimund Kleiser. Für Franz Müller ist der Mittwochabend ein Ausflug in eine andere Welt. Er bewundert die Alten, ihre Lebenserfahrung. Er erfährt etwas von deren Ängsten und Sorgen. Jede Generation hat ihre eigenen.

Und natürlich ist da immer wieder das Thema Tod, der die Harmonie nicht verschont. In den vergangenen Jahren sind einige Sänger gebrechlich geworden. Alfred Schnekenburger muss aushalten, dass sie nach und nach sterben: „Man wartet auf den Tod.“ Einmal, vor vier Jahren, war der Dirigent der Harmonie kurz davor aufzugeben. Zwei gute Sänger waren gerade gestorben. Aber weil sich die Qualität des Chores längst herumgesprochen hatte und sich andernorts Gesangsvereine auflösten, kamen neue Sänger aus den umliegenden Gemeinden nach Schollach. Mit vereinter Sangeskraft erhalten sie die Harmonie am Leben.

Vier-, fünfmal im Jahr treten die Sänger noch auf. Sie geben gemeinsam mit anderen Chören Konzerte. Sie singen auf Beerdigungen, gestalten Gottesdienste mit. Wenige Tage nach der Probe singen Raimund Kleiser, Franz Müller, Guscht und die anderen im fünf Kilometer entfernten Hammereisenbach in der Johanneskirche. Alois Müller liegt wieder im Krankenhaus. Es ist ihm arg, dass er nicht mitsingen kann. Vor dem Altar wirken die Sänger ein Stück größer als in der Probe. Stolz und aufrecht stehen sie da. Rot-goldene Westen, weiße Hemden. Um den Kragen ordentlich gebundene Schleifen. Was schon in der Probe festlich klang – die sonoren Stimmen der Männer -, wird von der Akustik der Kirche noch mehr getragen. Mit klaren Stimmen singen sie das Vaterunser, stellvertretend für die ganze Gemeinde. Die Kirche ist voll bis auf den letzten Platz. Einige Besucher lauschen ihnen im Stehen. Unter ihnen Dorfbewohner der umliegenden Gemeinden und Angehörige der Chormitglieder. Kaum junge Menschen.

Die Männer des Harmoniechors singen auch zum Gedenken an einen Mitsänger, der im vergangenen Jahr gestorben ist. Es ist die feierliche Version ihres Rituals, das am Ende jeder Chorprobe steht: Jedem Kameraden, der sich auf den Heimweg macht, singen die Männer ein „Leb Woh, auf Wiedersehen“. Und der Letzte, der die Tür des Bierhäusles hinter sich schließt, singt für sich selbst.

Durch ein Kirchenfenster von Sankt Johann strahlt Sonnenlicht auf Alfred Schnekenburgers Hände. Helles Licht fällt auch in die Gesichter der Sänger – wie eine Aufforderung von oben weiterzumachen, weiterzusingen. Bis dass der Tod sie scheidet.

Über das Leben schreiben

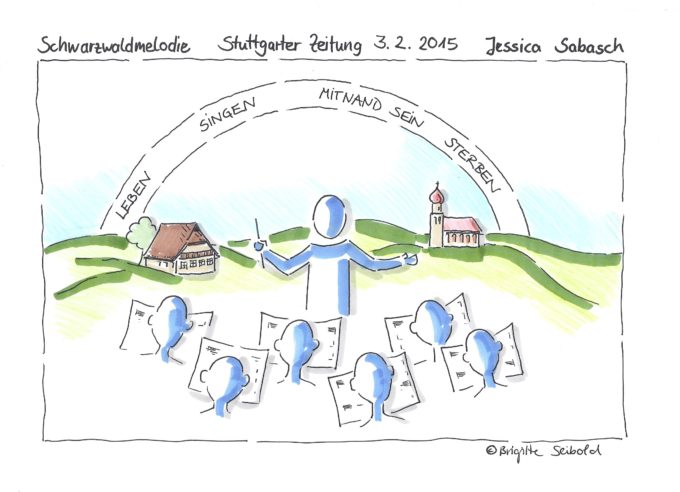

Das Große wird im Kleinen sichtbar. Die Zutaten: eine Handvoll Protagonisten, zwei Schauplätze und ein fein geführter Subtext, der existenzielle Fragen antönt. Illustration: Brigitte Seibold (www.prozessbilder.de)

Das Große im Kleinen

Im besten Fall schreibt man immer ein bisschen über das Leben, sagt Jessica Sabasch. Fünf Absätze liegen zwischen Tonleiter und Lebenssinn, zwischen Bierflasche und Sterbengedenken.

Orte, Handlungen und ein Subtext

Schauplätze sind das Bierhäusle in Schollach und die Johanneskirche in Hammereisenbach. Auf diesen Bühnen spielen die Handlungen. Die Chorprobe plus Umtrunk im Bierhäusle, der feierliche Auftritt in der Kirche. In die Handlungen eingeschrieben ist der Subtext von Abschied und Vergänglichkeit. Leb Wohl, auf Wiedersehen.

Helden

Der Dirigent Alfred Schnekenburger ist der erste Mann im Chor und auch im Text. Er tritt auf in den Absätzen 2,3,10,11,12,18. Guscht, der Wirt, ist der zweite Protagonist. Er stellt den Probenraum und die Getränke (Absatz 5). Der Tenor Raimund Kleiser (Absätze 8 und 14) ist der älteste Sänger und verkörpert Vitalität und Treue zum Chor. Wie Alois Müller (Absätze 13 und 16) betont er die sinnstiftende Bedeutung der Zusammenkünfte. Alois Müller bringt die Motive Krankheit und Krankenhaus mit. Und seinen Sohn Franz, den jüngsten der Sänger (Absatz 13). Macht fünf klar konturierte Personen, die jeweils eine bestimmte Funktion im Gefüge des Chores verkörpern, ausgewählt aus 22.

Geschichten in der Geschichte

Die kürzeste Definition von Geschichte lautet: Sie handelt von einem Vorher-Nachher. Innerhalb des großen Bogens von der Probe zur Aufführung stecken skizzenhaft viele kurze (in Wirklichkeit auch große) Geschichten. Wie Raimund Kleiser nach dem Tod seiner Frau den Lebensmut wiederfand. Wie Alfred Schnekenburger zur Orgel kam und später Chorleiter wurde. Wie er allmählich mit dem Männerchor warm wurde. Wie Franz Müller zum Chor kam und blieb. Wie Alois Müller sich aus dem Krankenhaus entließ und wieder hinein musste.

Interaktionen

Die Kommunikationswissenschaftlerin Susanne Kinnebrock hat darüber geforscht, ob die Narrativität (zu deutsch: Geschichtshaftigkeit) eines Medienangebots messbar ist. Sie hat Merkmale von Narrrationen zusammengetragen, journalistische Texte darauf untersucht und kam zu einem interessanten Schluss: Je stärker ein Geschehen in Form von menschlichen Interaktionen dargestellt ist, desto narrativer ist ein Text. In „Schwarzwaldmelodie“ wimmelt es von Interaktionen. Guscht schenkt seinen Kameraden ein, Schnekenburger hält die Gesichter bei Laune, klopft seinen Sängern auf die Schulter, die Männer streiten ums Bier bezahlen, Franz Müller holt seinen Vater ab.

Zusammenhänge

Die Leser erfahren, warum. Warum im Bierstüble Keiler und Iltisse an den Wänden hängen. Warum die Geselligkeit so wichtig ist wie das Singen. Warum die Chorgemeinschaft „Harmonie“ lebenswichtig ist für Raimund Kleiser. Warum Franz Müller diesmal nur zum Trinken kommt. Warum die Harmonie keine modernen Lieder singt. Warum Alois Müller beim Auftritt nicht dabei sein kann. Wie die Harmonie überlebt, obwohl immer wieder Sänger sterben. „Deshalb“, „obwohl“ und „weil“ sind, grammatikalisch gesprochen, kausale oder konzessive Konnektoren. Sie verweisen direkt oder indirekt auf Interaktionen, und die wiederum bewirken Geschichtshaftigkeit.

Die Erzählerin ist anwesend

Sie sitzt hinter den Sängern in der Ecke und hört zu. Sie guckt, fühlt mit und schreibt sich mit Deutungen in den Text ein. Sie schreibt: Der Schwarzwälder trägt sein Herz nicht auf der Zunge. Im Bierhäusle scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Der Dirigent ist streng. Der Mittwochabend ist für die Männer Struktur und Anker. Belege für die Deutungen finden sich in den Szenen.

Sie schafft Bilder: Der Vogel, von dem sie jetzt singen, flattert über ihre Köpfe hinweg. Sie vergleicht: Ein Lied klingt stellenweise wie eine Tonleiter. Oder: Helles Licht fällt in die Gesichter der Sänger – wie eine Aufforderung von oben, weiterzumachen, weiterzusingen.

Anfang

Rumms steht der Leser im Bierhäusle. Der Einstieg verspricht eine illustre Szenerie und illustres Personal. Und er weckt eine Ahnung. Denn die Männer „sind Urgroßväter, Großväter, Väter, Witwer. Geschieden. Verheiratet. Zwei ewige Junggesellen.“ Es wird um Lebensthemen gehen. Und um Zugehörigkeit. Denn die Männer werden zuallererst als Beziehungswesen charakterisiert. Ein kompakter, schneller und präziser Einstieg.

Ende

So an die 15 Versionen der Schwarzwaldmelodie hat Jessica Sabasch geschrieben. Der jetzige Schluss „Bis dass der Tod sie scheidet“ ist nicht ihr Favorit. Er verrät nämlich nicht den Oberhammer: dass es einen Pakt gibt zwischen den Sängern und ihrem Dirigenten. Er hat ihnen sein Wort gegeben, sie zu dirigieren, bis dass der Tod sie scheidet. Das erläutert sie im Making of.

Mundart

Volle fünf Zeilen in alemannischer Sprache kennzeichnen nicht nur den Leitungsstil des Dirigenten Alfred Schnekenburger im zweiten Absatz. Auch die Sangesbrüder werden durch die Zitate als eingeborene Schwarzwälder charakterisiert. Ob alle Leser der Stuttgarter Zeitung ohne weiteres folgen können, steht dahin. Jessica Sabasch jedenfalls hat, um die Authentizität ihrer Zitate zu sichern, einen Alemannisch-Übersetzer gebeten, Zitate und Schreibweise zu korrigieren.

Zitate

Nach dem zweiten Absatz ist die Dialekthürde genommen. Dann wird die wörtliche Rede kurz, prägnant und substanziell. Die Protagonisten brauchen im Schnitt 5,4 Worte pro Aussage. Die Behauptung, der Schwarzwälder trage sein Herz nicht auf der Zunge, wird so aufs Schönste gestützt. Sämtliche Zitate der Absätze 3 bis 17 – weil sie so schön sind – in der Reihenfolge ihres Auftretens:

„Zweiter Bass seit 1955.“

„Wenn i nimi nufkähm, dät i verödä“

„Drum bin i no do“

„Mir trinkä gern ä Bier mitnand“

„Spiel du die Kirchenorgel“

„N’obä mitnand“

„Es ist eine gesellige Sache“

„Singa mr noch was Gediegenes?“

„Me sin doch alti Kerli, des passt it zu ihs“.

„Man wartet auf den Tod“

Liedertexte

Was die Männer nicht sagen, singen sie. Da dürfen es gern ein paar Worte und Gefühle mehr sein.

„Süße Lieder tief in unserer Brust“

„O Schwarzwald deine Berge, dein Wald und deine Luft, freie sonn’ge Höhen umwogt von harz’gem Duft“

„Wenn doch das Meer aus Wein nur wär – und das Gebirge wär aus Schinken. Wenn du dann kommst zu mir zurück – wie wollten glücklich wir sein“

„Leb Wohl, auf Wiedersehen“

Autorin

Jessica Sabasch

Jessica Sabasch, geboren 1984, hat Rhetorik und Literaturwissenschaft in Tübingen studiert. Ist konzeptionelle Mitarbeiterin in einem Bioladen und besuchte den 10. Jahrgang der Zeitenspiegel-Reportageschule in Reutlingen. Schreibt als freie Autorin über Kultur- und Alltagsthemen. Interessen: Kleine Inseln (un)glücklicher Zufälle, wartende Hunde vor Supermärkten, der Trost der Dinge. Nachzulesen, -hören, und -sehen auf ihrem Blog: www.maedchenamsonntag.blogspot.de

Ich hab das so wahrgenommen, dass das Singen einen Raum für diese eher pragmatischen Männer darstellt, in dem auch Gefühle wie Melancholie und Sehnsucht sein können. Ich hab das von Anfang an als Gegensatz wahrgenommen. Der Chor war für mich ein wahnsinniges Beispiel für einen Raum, in dem eine Fülle von Motiven aus dem Leben auftaucht.

Ein Schlüsselmoment war die Sache mit dem Ort. Mein erster Einstieg lautete: „Alfred Schnekenburger steht unter dem Keiler und rauft sich die Haare.“ Mir fehlte die ganze Zeit die Räumlichkeit im Bierhäusle. Bis mein Freund mir vorschlug: Schreib doch „Vom Klavier bis zur Theke sind es vier Meter“. Da war für mich klar „Von der Theke bis zum Klavier sind es fünf Schritte“. Damit konnte ich den Raum aufmachen, das war ein wesentlicher Schritt, dass der Text ins Laufen kam, weiterlief und funktionierte.

Einen Absatz vor dem Schluss gibt es einen unpathetischen Schluss. Der heißt: „Und der Letzte, der die Tür des Bierhäusles hinter sich schließt, singt für sich selbst“. Danach kommt dann noch die Szene in der Kirche mit dem Sonnenlicht. Ich hab viel drüber nachgedacht, ob das vielleicht ein bisschen drüber ist. Es ist ja kein Argument, zu sagen, ja so war`s doch – es hat halt das Licht auf die Gesichter geschienen. Das sagt nichts darüber aus, ob das im Text so funktioniert. Andererseits wollt ich Alfred Schnekenburger in der letzten Szene haben, der ja der Antrieb und Schwung dieser Männer ist. Und der ihnen auch vor ein paar Jahren eine Art Versprechen gegeben hat, dass er den Chor leitet „bis dass der Tod uns scheidet“. In meiner letzten Fassung hatte ich geschrieben: „Der Dirigent hat den Männern sein Wort gegeben. Bis dass der Tod sie scheidet.“ Die hat es dann aber nicht mehr ins Blatt geschafft.

Die Männer haben das Ritual, dass sie nach der Chorprobe jedem Kameraden, der geht und sich auf den Heimweg macht, „Leb wohl, auf Wiedersehn“ singen. Und als ich ging, haben sie mir auch ein „Leb wohl, auf Wiedersehn“ gesungen. Das hat mich derart gerührt. Ich hatte das Gefühl, das hat über dieses Ritual hinaus eine Bedeutung. Ich hatte im Hinterkopf, dass das die Aussage des Textes sein muss. Dass es darum geht, die Dimension des Todes immer dabei zu haben.

Ich danke Jessica Sabasch, Uli Reinhardt (Foto) und der Stuttgarter Zeitung für das kostenfreie Überlassen der Rechte.