Zimmermanns zwei Seiten

Ein Sonderling stirbt und vermacht vier Millionen Euro karitativen Einrichtungen.

Ein Mann, den sie in seiner Nachbarschaft für einen verschrobenen alten Kauz gehalten haben, stirbt im Alter von 78 Jahren an Krebs. Er ist einerseits ein armer Mann, er ist allein, ungepflegt, ein Sonderling. Er ist andererseits ein reicher Mann, er hat ein Vermögen von rund vier Millionen Euro gemacht. Kurz vor seinem Tod hat er das fast komplett an diverse soziale Einrichtungen vermacht.

Tobias Großekemper

Es war das Licht einer Straßenbahn, das Günther Zimmermann zu dem Außenseiter machte, der er war. Am 1. Januar 1945 kamen die Bomber nach Dortmund, sie waren auf dem Weg zu Industrieanlagen im Norden, in der Stadt war Verdunkelung angeordnet worden und die Sirenen heulten los. Die Alarmmeldung kam sehr spät. Ein Straßenbahnfahrer hielt seine Bahn auf dem Westfalendamm an, stieg aus und machte, dass er in Sicherheit kam. Er vergaß dabei, die Beleuchtung der Bahn auszumachen – kurze Zeit später regnete es im Umkreis Bomben. Das Haus der Zimmermanns bekam einen Volltreffer, seinem Bruder zerriss es die Lungen und die Mutter klagte vor dem Haus: „Warum musste das Dieterchen sterben und nicht der Günther?“

Man muss diese Geschichte aus dem Januar 1945 kennen, um zu verstehen, wie einer werden kann, wie jemand jegliche Sozialkompetenz verliert und sie nicht wieder lernt. Die Sätze der Mutter arbeiteten in dem damals 12jährigen Kind. Günther zog sich zurück, wurde ein Sonderling und es war da niemand, der ihn aus sich herausholte. Und je länger Menschen ihre Marotten pflegen, umso stärker werden sie. Eigentlich ist der normale Günther Zimmermann oder der, der er hätte werden können, in dieser Januarnacht zusammen mit seinem Bruder gestorben.

Was blieb, war der Kauz, der Zeit seines Lebens in diesem Haus in der Gartenstadt wohnte – erst mit Eltern und Großeltern, dann mit Mutter und Großmutter, ab 1987war Zimmermann allein. Es dürfte ihn nicht gestört haben. Zimmermann konnte nicht mit seiner Umwelt, konnte nicht das, was man gemeinhin Konversation nennt. Er konnte andere Sachen. Er wusste, dass man Papiere aufheben sollte, auf der Rückseite war ja noch kostbarer Platz, den man beschreiben konnte. Als sie Zimmermann beerdigten, kam containerweise Papier aus seinem Haus. Auf einem dieser Papiere hatte er seinem alten Arbeitgeber, dem TÜV Nord, unterschreiben müssen, dass er niemals Ansprüche an den TÜV erhebt, da er nicht krankenversichert sei. Zimmermann hatte außer der Autoversicherung überhaupt keine Versicherung – zu teuer.

Abgesehen von seiner Mutter und seiner Großmutter gab es noch eine Frau in Zimmermanns Leben, es war in den jungen Jahren. Sie kamen bis kurz vor die Verlobung, weiter kamen sie nicht, die Frau ging ihrer Wege. Es sollte keine andere mehr kommen.

Er wollte wohl auch irgendwann niemanden mehr in seinem Leben sehen. Besucher kamen nie in das Haus mit seinen guten 160 Quadratmetern Wohnfläche, sie wären wahrscheinlich schnell wieder gegangen: feucht und muffig, überall Stapel, die Tapeten im Badezimmer hingen in Fetzen von der Decke. Das Hausinnere wirkte ein bisschen so, wie Günther Zimmermann auf die wirkte, die ihn als Nachbarn wahrnahmen. Man wollte einfach schnell weiterkommen, was soll man schon mit einem Mann, der das Leben nur vom Zusehen kannte? Und er selber grüßte nur, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Auffällig war vielleicht noch, dass wenn man mit ihm dann doch ins Gespräch kam, er nicht mehr aufhörte zu reden, es sprudelte aus ihm heraus, man konnte ihn nicht unterbrechen, er, der komisch riechende Mann aus dem ungepflegten Haus mit dem ungepflegten Garten davor konnte dann Monologe über eine Stunde halten.

All das war die eine Seite von Zimmermann, die Außensicht auf den Kauz. Es gab noch eine andere. In einem von ihm handgeschriebenen Lebenslauf schreibt er: „Am 22.2.52 bestand ich als Jüngster meiner Klasse das Abitur.“ Dass das Bestehen des Abiturs am Humboldt-Gymnasium wegen „mangelnder sittlicher Reife“ in Frage gestellt worden war, erwähnte er nicht. Aber Zimmermann war nicht dumm, er konnte mit Zahlen, studierte Bergbauwesen an der TU Aachen und ging durch sein Studium wie ein warmes Messer durch Butter. Er landete schließlich in verantwortungsvoller Position beim TÜV Nord. Für die Inbetriebnahme und die Kontrolle von Industrieanlagen braucht man keine Sozialkompetenz.

Genauso wenig wie für die Analyse von Aktienkursen, für Risikoabwägung und Entwicklungstendenzen auf dem Wertpapiermarkt. Zimmermann machte nebenher in Aktien und er machte es gut: Am Ende seines Lebens hatte der Mann, der weder trank noch rauchte und von dem auch sonst keine Laster bekannt waren, ein Vermögen angehäuft, alles in allem rund vier Millionen Euro.

Das wussten die wenigsten, es war eigentlich auch egal, er gab das Geld ja nicht aus, er brauchte es nicht und wichtig war nur, zu wissen, dass er reich war. Geld macht nicht glücklich, aber sicherer – und wenn es etwas gibt, was jemand braucht, der alleine durch sein Leben läuft, dann ist es wohl Sicherheit.

Vor rund drei Jahren dann kam der Krebs. Die Prostata. Zimmermann dachte lange, dass er das überstehen würde, noch bis zum März 2011 fuhr er täglich mit seinem Auto in die Stadt, um im Stade-Treff zu Mittag zu essen. Geparkt hat er übrigens immer kostenlos auf dem Lehrerparkplatz des Stadtgymnasiums, Parkplätze sind teuer. Dann wurde er schwächer, der Tumormarker stieg und stieg und es war da niemand daheim und schlussendlich kam er ins Hospiz. Eins der ersten Dinge, die er tat, war den Fernseher so einzuschalten, dass er von seinem Bett aus die Börsennachrichten sehen konnte.

Mitarbeiter der Deutschen Bank und der Stadtsparkasse kamen vorbei, es gab noch dies und das und jenes zu regeln. Am 12. Mai 2011 gegen halb acht starb Günther Zimmermann im Alter von 78 Jahren. Sein Nachlass wurde und wird an karitative Einrichtungen verteilt.

Die Liste der Einrichtungen umfasst drei Din-A-4-Seiten. Hätte Zimmermann sie selbst geschrieben, hätte er wahrscheinlich nur anderthalb Seiten gebraucht.

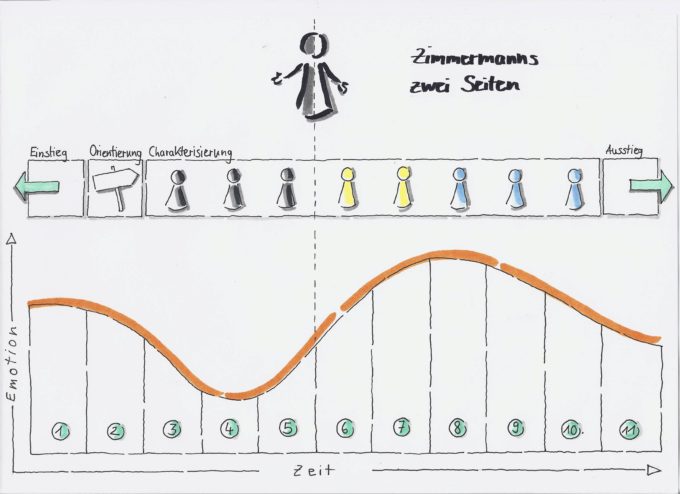

Dramatisches Destillat

Der Spannungsbogen klassischer Erzähldramaturgie: Auf einen packenden Einstieg folgen Orientierung, Charakterisierung, Höhepunkt und Ausstieg. Das Schaubild zeigt den Verlauf der Storykurve. Illustration Brigitte Seibold (www.prozessbilder.de)

Bündeln statt chronologisch erzählen

Tobias Großekemper destilliert Charakteristika aus Zimmermanns Leben und bündelt sie zu Absätzen. Nur Anfang und Ende des Porträts folgen der Chronologie: Vom 12-Jährigen und dem Erlebnis in der Bombennacht als Nukleus seiner persönlichen Entwicklung (Absatz 1) bis zu Krankheit und Tod (Absätze 9+10). Die Nummerierung der Absätze entspricht den Nummern in der Skizze von Brigitte Seibold.

- Rückblende in eine Bombennacht 1945: der Wendepunkt in der Familiengeschichte, Ausgangspunkt eines Dramas, einer persönlichen Entwicklung

- Portal oder Nutshell Paragraph: begründet die Relevanz der Geschichte, nennt das Allgemeingültige, Existenzielle

- der Sparsame

- seine Frauen

- der Verwahrloste

- der Begabte (liegt chronologisch gesehen vor 3-5)

- der Vermögende

- der Sicherheitsbedürftige

- der Kranke

- der Erblasser

- Pointe, Kommentar des Autors

Verdichten heißt weglassen

Wir erfahren nicht, welche Quellen der Autor befragt hat. Wir erfahren nicht, ob Günther Zimmermann Freizeitbeschäftigungen nachging – außer der Börse, ob er jemals im Urlaub war. Ob er Bücher las. Was genau er beim TÜV getan hat. Wir erfahren genauso viel, wie wir brauchen, um Großekempers These nachzuvollziehen und zu verstehen, „wie einer werden kann“. Das ist der Fokus des Textes. Dafür brauchen wir die Tapetenfetzen, die unvermittelten Monologe, den Lehrerparkplatz und die Börsennachrichten im Hospiz.

Kernaussage

Die Leser sollen erfahren, wer vier Millionen Euro an Dortmunds Sozialeinrichtungen vererbte und Einblick erhalten in das Drama und die Persönlichkeit von Günther Zimmermann. Allgemeingültig gesagt: Die Leser sollen verstehen, „wie einer werden kann“, wie es geschehen kann, dass jemand jegliche Sozialkompetenz verliert und nicht wieder lernt.

Kontrast und Gegensatz

Gegensätze schaffen Spannung. „Zimmermanns zwei Seiten“ – die Überschrift weckt bereits die Ahnung, dass wir es mit einer widersprüchlichen Person zu tun bekommen. Die Ahnung trügt nicht: Der Mann ist arm, der Mann ist reich. Der Mann ist unfähig, der Mann ist begabt. Der Mann hat kein Sozialleben, aber er verhält sich sozial – jedenfalls seinen Nachlass betreffend.

Autor

Tobias Großekemper

Tobias Großekemper, geboren 1973 in Bochum, arbeitet seit seinem Volontariat 2003 als Redakteur für die Ruhr Nachrichten, seit 2009 als Lokalredakteur in Dortmund. 2011 war er mit einer Reportage über einen ehemals sicherungsverwahrten Sexualstraftäter nominiert für den Deutschen Reporterpreis in der Kategorie „Beste Lokalreportage“. Tobias Großekemper lebt mit Frau und Kind zusammen und geht ansonsten gerne Fliegenfischen.

Herr Großekemper, wenn andere Lokaljournalisten den Text von Herrn Zimmermann lesen, sind sie begeistert – um aber sofort hinzuzufügen: „Für so was haben wir heute keine Zeit mehr. Das ist der absolute Luxus.“ Was sagen Sie dazu?

Dass das absoluter Unfug ist.

Warum? Diesen Text haben Sie doch sicher nicht nebenbei geschrieben.

Nicht nebenbei, aber ich habe auch nicht übermäßig viel Zeit gebraucht. Drei, vier Stunden habe ich recherchiert und weitere zwei Stunden geschrieben. Macht insgesamt sechs Stunden. Das ist auch im Alltag einer Tageszeitung zu schaffen.

Ihre Geschichte lebt von Details, angefangen von den Tapetenfetzen über Kleidung bis hin zu den kleinen Zetteln, die Herr Zimmermann bekritzelte, ja, Sie beschreiben sogar, in welchem Winkel der Fernsehapparat zu seinem Bett stand. Haben Sie Zimmermann schon vor seinem Tod gekannt, dass das so schnell ging?

Nein, ich hatte noch nie von ihm gehört. Ich habe an diesem Tag eine Meldung in der Beilage eines karitativen Verbandes gelesen, dort stand, dass ein Mann, der, über den wir nichts wussten, verschiedenen sozialen Einrichtungen über vier Millionen hinterlassen habe. Ich wusste auf der Stelle, dass ich die Geschichte schreiben muss, bin los und habe recherchiert.

Und Ihr Vorgesetzter hat sich gefreut, dass er den Dienstplan umschreiben kann – um noch mal die Bedenken der Kollegen zu zitieren.

Der war in einer Sitzung und ich hatte Spätdienst (lacht), nein im Ernst: Wie traurig wäre es, wenn wir solche Geschichten nicht mehr machen könnten. Wir brauchen sie, für die Leser, aber vor allem auch für unser Verständnis als Journalisten. Und dafür müssen wir uns auch hinstellen und sagen: Ich brauche die Zeit, aber dafür liefere ich eine gute Geschichte.

Kopfschütteln, geschlossene Türen

Wenn Sie Herrn Zimmerman nicht kannten – wie haben Sie dann in dieser kurzen Zeit so viele und sprechende Details über ihn erfahren?

Zuerst wollte mir niemand etwas erzählen, Kopfschütteln, geschlossene Türen in der Nachbarschaft, wen immer ich fragte. Und dann traf ich zufällig diese Frau, die ihn von Kindesbeinen auf kannte und ihn auch in seinen letzten Lebensmonaten begleitet hatte. Das war ein Glücksfall. Sie wusste alles von ihm, hatte Dokumente daheim, zum Beispiel diesen von Hand geschrieben Lebenslauf. Von ihr habe ich auch die Geschichte mit der Bombennacht.

Und warum haben Sie diesen „Glücksfall“ nicht als Quelle benannt?

Weil diese Frau das auf keinen Fall wollte. Und alles, was sie gesagt hat, konnte ich dann an Hand anderer Quellen überprüfen, alles stimmte verblüffend genau, es gab keinen Grund, auch nur an dem kleinsten Detail zu zweifeln.

Aber Sie lassen Ihre Leser so in dem Glauben, Sie hätten das alles selber erlebt und gesehen, die Tapetenfetzen …

…die habe ich tatsächlich gesehen, ich konnte an dem Tag meiner Recherche später noch in sein Haus. Aber es stimmt, ich war nicht im Hospiz, ich beschreibe seine Art zu sprechen, obwohl ich ihm nie begegnet bin. Warum? Um ehrlich zu sein: Ich habe darüber nicht nachgedacht, diese Geschichte kam so aus mir heraus, wie sie da steht. Für mich stand dieser alte Mann mit seinem Schicksal absolut im Vordergrund, ich wollte zeigen, wie ein Leben laufen kann – wegen ein paar Weichenstellungen, für die der betreffende Mensch gar nichts kann. Da hätten mich solche Nebelkerzen gestört.

Das Nennen der Quelle bezeichnen Sie als Nebelkerze?

Ich bin Journalist geworden, weil ich gerne die Geschichten schreiben wollte, die ich auch gerne lese. Was bringt mir als Leser eine Info wie „sagt eine Bekannte, die nicht mit Namen genannt werden will“? Für diese, ich betone: für diese Geschichte bringt das doch absolut nichts. Aber ich bin dafür kritisiert worden, das sage ich ganz offen, von mehreren Seiten. Einige Kollegen sagten, das sei Literatur und kein journalistischer Text. Offenbar ist journalistisch nur, was im Nachrichtenstil geschrieben und mit Quellenangaben versehen ist. Da bin in ich anderer Meinung.

René Pfister ist der Henri-Nannen-Preis aberkannt worden, weil er nahegelegt hat, an einem Ort gewesen zu sein, an dem er definitiv nicht war.

Ich weiß, ja. Aber ich kann mich nur wiederholen: Alles, was in diesem Text steht, ist nachgeprüft und korrekt. Ich stehe als Autor dafür gerade, dass alle Details stimmen. Das ist doch das Entscheidende. Die Geschichte mit der Bombennacht ist übrigens auch so geschrieben, als wäre ich dabei gewesen, was aber kein Mensch unterstellt. Aber sie stimmt, das wurde auch nach der Veröffentlichung noch mehrfach bestätigt. Warum ist das dann bei den anderen Szenen ein Problem? Aber ich sage nicht, dass ich im Recht bin.

Arbeiten mit Kontrasten

Am Anfang, in der Mitte und am Ende – Ihr Text hat drei starke Höhepunkte. Gehören Sie zu den Schreibern, die das vorher genauso planen?

Überhaupt nicht. Aber ich lasse meine Eindrücke vor dem Schreiben gerne ein bisschen sacken, wenn das geht. Ich gehe gerne abends fischen, und wenn ich dann im Wasser stehe, dann ist irgendwo hinten im Kopf Platz für Gedanken – nicht in dem Sinne, dass ich die Geschichte bereits genau strukturiere und plane. Aber ich überlege mir, welche Szene, welche Details und Fakten ich unbedingt unterbringen möchte.

Und dann schreiben Sie drauf los?

Ich würde eher sagen: Ich schreibe intuitiv. Gerade dieser Text hat sich, wie gesagt, fast von alleine geschrieben. Nur eines stand vorher fest: dass ich mit der Bombennacht anfange, weil sie den Grundstein dafür gelegt hat, dass dieser Mensch so geworden ist, wie er eben war: Der Mann mit den zwei Gesichtern. Ich musste so anfangen, um dann im Verlauf des Textes mit diesen Kontrasten arbeiten zu können.

Die Geschichte des Herrn Zimmermann ist so stark, es entstehen beklemmende Bilder, das berühmte Kino im Kopf läuft und läuft – warum kommentieren Sie noch? Hatten Sie Angst, dass die Bilder nicht wirken könnten? Dass der Leser sie nicht versteht?

Was genau meinen Sie?

Sie sagen: „Wenn es etwas gibt, was jemand braucht, der allein durch sein Leben läuft, dann ist es wohl Sicherheit …“ Ich glaube, der Leser hat das zu diesem Zeitpunkt bereits verstanden.

Sie haben Recht, da mische ich mich ein. Aber es stört mich auch nicht. Und in einem möchte ich widersprechen: Sie sagen so einfach, der Leser habe die Bilder verstanden. Einer dieser Leser hat mich jetzt beim Presserat angezeigt, weil er der Meinung ist, ich habe das Ansehen des Herrn Zimmermann posthum verunglimpft. Also hat mein Kommentar, mit dem ich möglicherweise unbewusst gerade jedes Missverständnis über diesen wunderlichen Mann ausschließen wollte, nichts genützt. Wir haben einen nur sehr begrenzten Einfluss auf unsere Leser, ob wir kommentieren oder nicht. Jeder folgt den eigenen Bildern im Kopf.

Man bekommt beim Lesen den Eindruck , dass Sie diesem Herrn Zimmermann sehr nahe sind. Wie kommt das? Sie haben ihn nicht gekannt.

Ich war früher Krankenpfleger und ich weiß, wie viele alte Menschen über Tage oder Wochen alleine in ihren Zimmer liegen, ohne dass sich jemand meldet oder sie Besuch bekommen. Herr Zimmermann war für mich eine Gelegenheit, diese Isoliertheit in Worte zu fassen. Ich habe das Passbild von Herrn Zimmermann übrigens hier über meinem Schreibtisch in der Redaktion hängen.

Das Gespräch führte Elisabeth Schmidt-Landenberger.

Ich danke Tobias Großekemper und den Ruhr Nachrichten für das kostenfreie Überlassen der Rechte.