Nur zu Besuch

Bloß nicht ins Heim – so denken viele Deutsche, wenn es ums Altwerden geht. Und doch wird ein Drittel der Pflegebedürftigen in Sachsen stationär betreut. Was heißt es, den Lebensabend im Heim zu verbringen – für Senioren, Angehörige, Pfleger? Drei Blickwinkel.

Von Ulrike Nimz

Das Paar

Als Hildegart und Walter Göhler ihr neues Zuhause betraten, schoben sie als Erstes die Betten zusammen. 75 Jahre lang hatten sie Schulter an Schulter geschlafen und nicht vor, damit aufzuhören.

Etwa 18 Quadratmeter misst das Doppelzimmer mit eigenem Bad. Vor dem Fenster steht ein Baum. Wenn die Sonne durch die Zweige scheint, bekommen die weißen Wände Muster. Im neuen Zuhause der Göhlers ist Platz für das Sofa mit den zwei Sitzkuhlen, den Couchtisch und die Vitrine. Das Rollregal und die Pflegebetten gehören zur Standardeinrichtung. Im Kleiderschrank finden sich noch die Spuren früherer Bewohner. Jemand hat die einzelnen Fächer mit Pflaster beschriftet: Hemden hier, Hosen da.

16 Monate ist es her, dass das Ehepaar Göhler die gemeinsame Wohnung verließ, um ein Zimmer im Altenpflegeheim „Emanuel Gottlieb Flemming“ zu beziehen. Das Haus ist saniert, an den Wänden hängen Bastelarbeiten. In einer Ecke des Flures steht ein Katzenklo. Vor dem Haus beginnt der Park, 20 Hektar am Rande des Crimmitschauer Waldes. Wer kann, sitzt bei gutem Wetter auf der Bank unter den Eichen oder beim „Taubenhaus“, einem von Wasser umgebenen Nistkasten. „Glück auf!“, ruft Walter Göhler, wenn sich die automatische Schiebetür im Eingangsbereich des Heims öffnet. Seit er nicht mehr jedes Gesicht erkennt, begrüßt er jeden wie einen Freund.

Mein Mädchen

Hildegart und Walter Göhler sind 98 Jahre alt und das einzige Paar im Heim. Die meisten der 80 Bewohner leben allein. Als sie noch in ihren eigenen vier Wänden wohnten, steckten die Göhlers ein Fähnchen zwischen die Balkonblumen, damit ihre Enkel sehen konnten, wann sie zu Hause waren. Heute verrät der Rollator vor der Tür, ob sie auf ihrem Zimmer oder spazieren sind. Zweimal die Woche wagt das Paar einen Ausflug zum nahe gelegenen Supermarkt. Hildegart Göhler stützt sich auf ihren Gehwagen. Walter Göhler folgt auf Krücken. „Wo bist du denn?“, ruft er, wenn seine Frau aus seinem Blickfeld verschwindet: „Ich bin ja da“, antwortet sie dann und wartet, bis sein Schatten ihren einholt.

Im Edeka an der Hauptstraße kennt man die Göhlers, auch weil sie stets dasselbe kaufen: sie Salzgebäck, er Schokolade. Beide haben schon immer zusammengepasst, wie zwei Puzzleteile, sagen die Verwandten. Hildegart Göhler liebte es, im Garten zu arbeiten. Walter Göhler weiß zwar bis heute nicht, wie Petersilie aussieht, war dafür geschickt an der Werkbank. Irgendwann hörte seine Frau auf, die Räuchermännchen zu zählen, die er ihr schenkte.

„Ich habe in ihre Augen geschaut und gewusst, das ist mein Mädchen“, sagt Walter Göhler, wenn er von der ersten flüchtigen Begegnung am Hasenstall erzählt. 15 Monate nach der Hochzeit brach der Zweite Weltkrieg aus. Da war ihre Tochter ein halbes Jahr alt.

Mahlzeit

Im Heim gibt es täglich fünf Mahlzeiten. Essen ist im Alter wichtig, sagt man. Es wird noch wichtiger, wenn der Tag seine Konturen verliert, nur noch mit Warten ausgefüllt zu sein scheint. Warten auf die nächste Mahlzeit, den nächsten Besuch, den nächsten Atemzug. Jetzt sitzen die Bewohner des Wohnbereichs II am Tisch. Geparkte Rollstühle, das Radio dudelt: „Ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma“. Keiner sagt ein Wort. Viele haben am Anfang Kleinigkeiten verlegt und am Ende die Sprache verloren.

Einem Mann im gestreiften Polohemd ist der Kopf auf die Brust gesunken. Eine Frau mit wirrem Haar zeigt auf etwas, das nur sie sieht. Eine andere lauscht ihrer sprechenden Uhr. „Es-ist-zwölf-Uhr-fünf-zehn.“ Für die, die noch selbstständig essen können, gibt es heute Linsen und Geflügelbulette, für alle anderen Häppchen. Hildegart Göhlers Leibspeise sind Buttermilchgetzen. „Aber die gibt es nicht so oft“, sagt sie.

Auch Hildegart Göhler verlegt jetzt oft Dinge. Meistens ist es das Portemonnaie. Manchmal wickelt sie ihre Kämme in eine Serviette und findet sie nicht wieder. „Die nehmen mir hier alles weg“, sagt sie dann zu ihrer Tochter. Und: „Hannelore, gehen wir bald nach Hause?“

Die Tochter

Zwei- bis dreimal die Woche besucht Hannelore Stoltze ihre Eltern im Heim. 20 Minuten Fußweg sind es bis zur Flemmingstraße. Manchmal kauft sie unterwegs Blumen, diesmal ein Pfund Erdbeeren.

Der Rollator steht nicht vor der Tür. Hannelore Stoltze klopft trotzdem an. Die Betten sind noch nicht gemacht. Es riecht nach Obst, das jemand vergessen hat zu essen. Hannelore Stoltze wischt die Wachstischdecke ab, untersucht die Pfirsiche nach Druckstellen, schneidet die Nelken neu an und wirft die Servietten weg, die ihr Vater gern in die Sofaecken stopft. „Ich räume hier eigentlich immer auf“, sagt sie und es klingt nicht wie ein Vorwurf, sondern nach einem Menschen, der froh ist, dass er etwas tun kann.

Hannelore Stoltze ist 74 Jahre alt, groß und schlank. Wenn sie lacht, sieht sie kaum älter als 60 aus. „Die Gene“, sagt sie im Tonfall einer Frau, die sich nur wenig aus Komplimenten macht. Während Freunde und Bekannte schon vor Jahren begannen, Vorkehrungen für das Alter zu treffen, war das Thema Pflegeheim für Hannelore Stoltze lange keines, über das es nachzudenken lohnte. „Ich dachte, meine Eltern sind einfach immer da.“

Bittere Einsicht

An der Wand des Heimzimmers hängt ein Foto, aufgenommen in dem Sommer, als die Eltern ihren 80. Geburtstag feierten. Es zeigt die Göhlers umringt von ihren Liebsten: zwei Kinder, fünf Enkel, fünf Urenkel, zwei Ururenkel. Auf dem Bild ist Walter Göhlers Lächeln das eines Mannes, der seine Frau ohne Zwischenstopp bis an die Ostsee fährt. Nach dem Krieg arbeitete er jahrelang als Kraftfahrer. Wenn es etwas gab, das wichtiger war als die Werkbank, dann das Auto.

Hannelore Stoltze saß im roten Golf ihres Vaters, als sie der Gedanke traf: „Er ist ein alter Mann.“Walter Göhler verfuhr sich auf den Straßen des Erzgebirges. Nach einer Umleitung fand er den Weg in seine Heimatstadt nicht mehr. „Er fuhr ganz in der Mitte, um nicht von der Straße abzukommen.Da sagte ich: Vati, jetzt ist Schluss.“

Elende Nächte

Hannelore Stoltze organisierte ihren Eltern zunächst einen Platz im betreuten Wohnen für Senioren, nur wenige Meter von ihrer eigenen Wohnung entfernt. Die Mutter hat grauen und grünen Star -Pflegestufe 1. Bei ihrem Vater wurde Altersdemenz diagnostiziert – Pflegestufe 2. Eine Schwester sah regelmäßig nach dem Rechten.

Dann stürzte ihre Mutter und brach sich den Oberschenkelhals. Der Vater vergaß die Tabletten, ein anderes Mal nahm er alle auf einmal. Hannelore Stoltze begann mitten in der Nacht aus dem Fenster zu schauen, ob drüben das Licht brannte, bekam Angst, wenn sie die Sirene des Krankenwagens hörte. Treppe runter, über den Hof, Treppe rauf – zwei Minuten und sie war bei den Eltern. Ihr Leben erstarrte zwischen zwei Wohnblocks.

Am Ende überzeugten sie und ihr Bruder die Eltern, in ein Pflegeheim zu ziehen. „Ich habe mich schlecht gefühlt, hundeelend, nächtelang habe ich geweint“, sagt Hannelore Stoltze und blickt auf ihre Hände, so als sei ihr nicht wohl bei dem Gedanken, dass jetzt auch andere ihre Eltern berühren. 1600 Euro Eigenanteil fallen für die zwei Plätze in vollstationärer Pflege monatlich an. „Was wollt ihr mitnehmen?“, fragte Hannelore Stoltze, als der Tag gekommen war. Das Sofa, die Vitrine, den Couchtisch.

Vati erzählt vom Krieg

Ihre Eltern sitzen draußen bei der Eiche. Ihre Mutter trägt ein blaues Halstuch und eine schwere Strickjacke, so als würde sie dem Sommer nicht recht trauen. Ihr Vater nimmt eine Erdbeere aus der Pappschale, schaut sie an wie einen seltenen Stein, und legt sie behutsam in den Schoß. „Wie war euer Tag?“, fragt Hannelore Stoltze. „Gut. Wir ham…“ Walter Göhler kneift die Augen zusammen und senkt den Kopf, als hätte er zu lange in die Sonne geschaut. Er verstummt.

Hannelore Stoltze weiß, dass es nicht besser werden wird. Wer ins Heim einzieht, zieht nicht wieder aus. Irgendwann wird ihr Vater auch ihr Gesicht vergessen haben. Er erzählt jetzt viel vom Krieg, von Kiew und den russischen Partisanen, die ihn mit einem geheimen Handzeichen warnten, wenn ein Anschlag bevorstand. Es ist, als würde die Vergangenheit noch einmal angreifen, während das Hier und Jetzt fahnenflüchtigwird.

„Ich sehe, dass die Pfleger sich viel Mühe geben, aber ich sehe auch, dass sie oft nicht genug Zeit haben, sich intensiv mit den alten Menschen zu beschäftigen“, sagt Hannelore Stoltze. Es ist das einzige Mal an diesem Tag, dass sie Kritik übt. Als ihre Mutter während eines Spazierganges fragt: „Gehen wir bald nach Hause?“, sagt sie Ja und hofft, dass Hildegart Göhler irgendwann das Eckzimmer im zweiten Stock Zuhause nennen wird.

Die Pfleger

Immer, wenn im Park das Käuzchen schreit, stirbt ein Mensch, sagen die Pfleger. Natürlich sei das Aberglaube, aber mit den Jahren bekomme man ein Gefühl für die Routinen des Sterbens. Im Sommer und in der Vorweihnachtszeit gibt es mehr Tote. Und wenn ein Bewohner geht, folgen ihm meist ein bis zwei, von denen man es nicht erwartet hat.

Rund 139.000 Pflegebedürftige leben in Sachsen. Jeder Dritte wird im Heim betreut. Damit liegt der Freistaat über dem innerdeutschen Durchschnitt. Wie angemessen umgehen mit den Menschen, die den Krieg überlebt, vor kurzem noch das gesellschaftliche Leben geprägt haben?

Frühschicht im Heim „Emanuel Gottlieb Flemming“. Gummisohlen quietschen auf dem Linoleumboden. Kater „Caruso“ streicht durch die Flure. Vor zehn Jahren brachte ein Pfleger ihn mit, damit die Bewohner etwas zum Streicheln haben. Weil das Tier viel miaute, gab man ihm den Namen eines italienischen Opernsängers.

Zu wenig Hände

Zum 75. Hochzeitstag von Hildegart und Walter Göhler im Mai schmückte das Pflegepersonal zwei Stühle mit Buchsbaum und Rosen. Von der Decke hingen Herzballons. Für die Männer und Frauen im Wohnbereich II gab es Sekt, Schnittchen und Abwechslung. Für die Pfleger noch mehr zu tun als sonst.

Einige von ihnen sind bereit, über ihre Arbeit zu sprechen. Seinen Namen nennen will niemand. In guten Zeiten betreut ein Pfleger sechs Bewohner. Am Wochenende, in der Urlaubs- und Erkältungszeit ist das Verhältnis mitunter eins zu zehn. „Es sind immer zu wenig Hände, die anpacken“, sagen die Krankenpfleger. Auch wenn der Personalschlüssel sagt, es sind genug. Die Anzahl der einzusetzenden Pflegekräfte wird zwischen der Pflegekasse, den Sozialhilfeträgern und den Heimen ausgehandelt und richtet sich nach den Pflegestufen der Bewohner. Je höher der Anteil rüstiger Herrschaften in einem Heim, desto weniger Pflegekräfte dürfen eingestellt werden. Das hat zur Folge, dass ein ganzer Berufsstand das Gefühl hat, dauerhaft in der Unterzahl zu sein.

Uhr läuft

Die Entscheidung, in ein Pflegeheim zu gehen, macht sich niemand leicht. Die Senioren kommen immer später, sie sind älter und kränker als früher. Einmal eingezogen, greift in deutschen Heimen das Prinzip: sicher, sauber, satt. Die alten Menschen werden gelagert und gefüttert, gewendet und gewindelt. Begleitet werden sie nicht. Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung hat ausgerechnet, wie lange ein Heimpfleger für einzelne Betreuungsschritte brauchen darf:

Waschen Oberkörper: 8 Minuten.

Waschen Unterkörper: 12 Minuten.

Kämmen: 1 Minute.

Rasieren: 5 Minuten.

Stuhlgang: 3 bis 6 Minuten

Mundgerechtes Zubereiten einer Hauptmahlzeit: 2 Minuten.

Ankleiden: 8 Minuten.

Entkleiden: 4 Minuten.

Stehen: 1 Minute

Aber lassen sich menschliche Bedürfnisse mit der Stoppuhr erfassen? Und was ist das für ein System, das Zeit fürs Wasserlassen vorgibt, aber nicht fürs Zuhören – dann am besten funktioniert, wenn die alten Menschen nichts mehr alleine machen? Wer einem Patienten den Waschlappen in die Hand gibt, damit er sich selbst waschen kann, braucht länger. Wer länger braucht, muss sich rechtfertigen: „Den halben Tag verbringe ich mit Protokollen und Papierkram, weil ich die Selbstständigkeit der Patienten erhalten will“, sagt ein Pfleger. „In dieser Zeit würde ich lieber vorlesen.“

Liebe und Nichtkönnen

Die Kluft zwischen dem eigenen Anspruch, anderen helfen zu wollen, und der Realität ist groß. Der Schichtbetrieb und die Konfrontation mit geistigem und körperlichem Verfall gehen nicht spurlos an den Betreuern vorüber – viele leiden unter Rückenschmerzen oder Burn-out. Nur wenige arbeiten bis zur Rente.

Wann ist der Tod eigentlich aus unserem Alltag verschwunden? Das fragen sich die Schwestern und Pfleger manchmal – wenn sie Freunden und Verwandten von ihrer Arbeit erzählen und immer denselben Satz hören: „Ich könnte das nicht.“

In dieser Geschichte gibt es keine Verwahrlosung, kein himmelschreiendes Unrecht. Die Menschen im Heim an der Flemmingstraße werden so umsorgt, wie es das Gesetz will. Vielleicht ist dann das Gesetz das Problem? Hannelore Stoltze liebt ihre Eltern, kann sie aber nicht allein pflegen. Die Pfleger lieben ihren Beruf, können ihn aber nicht so ausüben, wie sie es für richtig halten. Und Hildegart und Walter Göhler lieben einander und können nicht ohne den anderen. Darum geht es in dieser Geschichte: um Liebe – und das Nichtkönnen.

Vor kurzem hat eine Schwester das Ehepaar Göhler beim Mittagsschlaf überrascht: Beide lagen da und hielten sich an den Händen. „Nennen Sie mir einen Grund, warum ich sie hätte wecken sollen.“

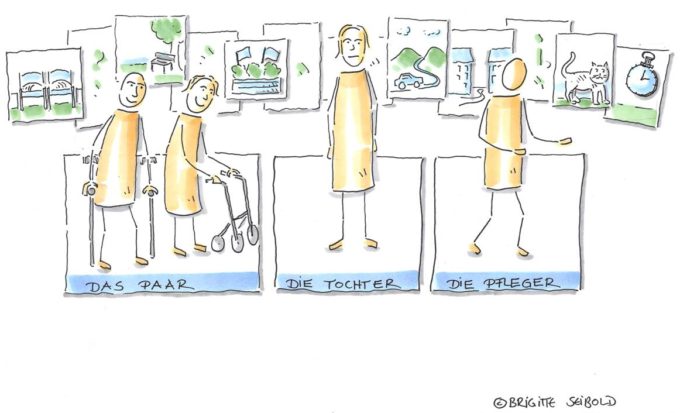

Zusammen betrachten, was zusammen gehört

Das Pflegeheim aus drei Blickwinkeln – dem des alten Paares, der Tochter und der Pfleger, jeweils in Szenen und Beobachtungen erzählt. Illustration Brigitte Seibold (www.prozessbilder.de)

Verdichten

„75 Jahre lang hatten sie Schulter an Schulter geschlafen und nicht vor, damit aufzuhören“. In diesem Satz – und in vielen mehr – schwingen Jahre und Jahrzehnte, die der Text nur andeutet. Brigitte Seibold hat dieses Prinzip bildlich dargestellt. Im Vordergrund die Gegenwart aus drei Blickwinkeln. Im Hintergrund Skizzen und Fragmente aus Lebensgeschichten. Zum Beispiel: „Irgendwann hörte sein Frau auf, die Räuchermännchen zu zählen, die er ihr schenkte.“ Oder, im Abschnitt der Tochter: „Ihr Leben erstarrte zwischen zwei Wohnblocks.“

Form und Mitgefühl

Die Form ist eine Notlösung, sagt Ulrike Nimz. Sie erzählt drei Geschichten, eine nach der anderen – das Paar, die Tochter, die Pfleger. Die Not: Die Übergänge wollten nicht fließen. Die Lösung ist gut, weil einfach und plausibel. Vor allem aber ermöglicht sie das Mitfühlen. Wir kommen dem Paar nah und dürfen ihm nah bleiben bis die Tochter übernimmt. Wir kommen der Tochter nah und bleiben es, bis die Pfleger kommen. Wären die Perspektiven ineinander geflochten, hätten wir springen müssen. Zappen zwischen Personen schwächt die Empathie.

Drei Teile verbinden

Was tut die Autorin, damit der Text im Nacheinander der Protagonisten nicht auseinander fällt? Sie wahrt die Einheit des Ortes und lässt sämtliche Szenen im Pflegeheim und im Park spielen. Sie webt Motive quer durch ihre drei Abschnitte: Katze, Eiche, Krieg. Die Tabelle zeigt die Struktur.

Haltung in der Sprache

Ulrike Nimz guckt genau und schreibt auch so. Mit ihrer Sprache schafft sie ein Paradoxon – sie verleiht der Demenz Würde und Poesie. „Ihre Mutter trägt ein blaues Halstuch und eine schwere Strickjacke, so als würde sie dem Sommer nicht recht trauen. Ihr Vater nimmt eine Erdbeere aus der Pappschale, schaut sie an wie einen seltenen Stein und legt sie behutsam in seinen Schoß“.

Den Begriff „Demenz“ gebraucht sie ein einziges Mal – um damit die Pflegestufe von Walter Göhler zu erläutern. Ansonsten beschreibt sie, wie sie Herrn Göhler erlebt: „Seit er nicht mehr jedes Gesicht erkennt, begrüßt er jeden wie einen Freund.“ Begriffe wie „krank“ und „Krankheit“ kommen im Text nicht vor. Außer in den Verbindungen „Krankenwagen“, „Krankenpfleger“, „Krankenversicherung“.

Filmisch schreiben

Fakten vermittelt die Autorin meist über Vorher-Nachher-Sequenzen, über Handlungen. So entstehen bewegte Bilder im Kopf der Leser.

„Wenn die Sonne durch die Zweige scheint, bekommen die weißen Wände Muster.“

„Zweimal in der Woche wagt das Paar einen Ausflug zum nahe gelegenen Supermarkt. Hildegart Göhler stützt sich auf ihren Gehwagen. Walter Göhler folgt auf Krücken…“

„Hannelore Stoltze wischt die Wachstischdecke ab, untersucht die Pfirsiche nach Druckstellen, schneidet die Nelken neu an und wirft die Servietten weg, die ihr Vater gern in die Sofaecken stopft.“

Philemon und Baucis – der Mythos lässt grüßen

Die Protagonisten der Geschichte sind sehr besonders. Ein Paar von 98 Jahren, seit 75 Jahren verheiratet, das sich offenbar noch immer innig zugetan ist. In der griechischen Mythologie gibt es solch ein Paar: Philemon und Baucis. Die verarmten Alten erhalten Besuch von den Göttern und bewirten sie großzügig, ohne sie zu erkennen. Zum Dank erfüllen die Götter den Wunsch der Beiden, sich niemals trennen zu müssen. Sie verwandeln das Paar in Bäume, Philemon in eine Eiche und Baucis in eine Linde. Den Mythos muss man nicht kennen, um vom einer 75 Jahre währenden Ehe beeindruckt zu sein. Aber wenn man die Wirkung des Textes verstehen will, darf man das Kraftfeld des Mythos mit bedenken.

Zusammenhang

„Nur zu Besuch“ erzählt vom Besonderen und vom Allgemeinen. Vom individuellem Schicksal und dem Pflegegesetz. Die Geschichte stellt Zusammenhänge her. Das ist, was eine Geschichte kann: Sie macht das Gesetz konkret und das Schicksal zum Exempel.

Randnote: Der Preis

Der Reportagepreis für junge Journalisten 2013, vergeben vom Netzwerk JungeJournalisten.de, der Heinrich-Böll-Stiftung und Süddeutsche.de., wurde am 12. Oktober verliehen. Ulrike Nimz bekam den zweiten Preis. Maris Hubschmid vom Tagespiegel und Sebastian Kempkens (Nachwuchsförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung) erhielten den ersten und dritten Preis.

Autorin

Ulrike Niemz

Ulrike Nimz studierte Journalistik, Germanistik und Soziologie in Leipzig und Rostock. Seit 2011 arbeitete sie im Reportage-Ressort der Freien Presse in Chemnitz, sprengte einen Tunnel in der Schweiz voran, sah ihre erste Leiche und interviewte Bud Spencer. Für ihre Reportage „Nur zu Besuch“ wurde sie 2013 mit dem jj-Reportagepreis ausgezeichnet. Inzwischen ist sie Reporterin bei der Süddeutschen Zeitung.

Ich tendiere dazu, so nüchtern wie möglich zu schreiben, gerade wenn das Thema so emotional ist. Eigentlich hab ich es lieber schroff.

Freunde und Kollegen fragen mich manchmal, wie sie in der täglichen Mühle besondere und originelle Geschichten zustande bringen sollen. Bei Tageszeitungen – unter Zeitdruck – kann es sicher eine Strategie sein, Texte nicht anzukündigen, bevor sie halbwegs fertig sind. Selber Themen suchen und sie als U-Boot laufen lassen, um sie an den Zwängen vorbeizumogeln.

Der Text ist zu einem Großteil in meiner Freizeit entstanden. Weil die Recherche langwierig war und sich das im Arbeitsalltag schlecht einpflegen lässt.

Schreib nichts, was du schon tausend Mal gelesen hast. Das hab ich mir selber als Ziel gesteckt. Dieses Schema: Szene – Fakten – Szene, das man überall gelehrt bekommt, muss man auch mal verlassen. Hintergrundinformationen so einzubauen, dass sie nicht dastehen wie ein Block, am Ende vielleicht sogar die Form auf den Inhalt referiert, das ist schon die große Kunst. Letztlich versuche ich so zu schreiben, dass ich es selber gerne lesen würde.

Ich danke Ulrike Nimz, dem Fotografen Uwe Mann und der Freien Presse Chemnitz für das kostenfreie Überlassen der Rechte.